※本ページはプロモーションが含まれています

電動自転車に乗っていると、ふとバッテリー残量が30%を切ったときに「あとどれくらい走れるのだろう?」と不安になることがありますよね。

通勤や通学、買い物の途中でバッテリー切れになったら大変ですし、できれば最後まで安心して走り切りたいものです。

実は、バッテリー残量30%でも意外と長く走れることもあれば、使い方次第ですぐに残量が減ってしまうこともあります。

アシストモードの使い方や走り方、さらにはバッテリー自体の状態によって、走行できる距離は大きく左右されるのです。

この記事では、バッテリー30%の状態でどれくらい走行できるのか、アシストモード別の目安やメーカーごとの違い、さらに少ないバッテリー残量でもできるだけ長く走るためのテクニックについて、実例も交えながら詳しく解説していきます。

「あとちょっと」を乗り切りたい人も、普段からバッテリーを上手に使いたい人も、ぜひ参考にしてくださいね。

【この記事のポイント】

-

バッテリー残量30%で走れる距離の目安がわかる

-

走行距離が変わる要素(アシストモードやメーカー差)を解説

-

実際のユーザーの口コミや体験談も紹介

-

30%残量からできるだけ長く走るための運転テクニックも伝授

電動自転車のバッテリー30パーセントで何キロ走れる?

電動自転車を利用していると、バッテリー残量が30%に近づいたときに「あとどれくらい走れるのか?」と不安になることは多いですよね。

特に、通勤や通学、買い物の途中でバッテリーが切れてしまうと、大変な思いをすることになりかねません。

しかし実際には、バッテリー30%という数字だけでは、正確に何キロ走れるかを判断するのは難しいのが現実です。

走行可能距離は、バッテリー性能だけでなく、使うアシストモードや道路状況、さらには運転の仕方によっても大きく左右されます。

ここでは、バッテリー30%が示す具体的な意味や、どのくらいの距離を走行できるのかを、さまざまな角度から詳しく見ていきます。

バッテリー残量30%とはどんな状態?

バッテリー残量30%とは、単純に言えば「電池のエネルギーがあと3割残っている状態」を指します。

満充電時と比較すると少なく感じますが、決して「もうすぐ止まる寸前」というわけではありません。

例えば、多くの一般的な電動自転車では、フル充電時の走行可能距離は40km〜100kmほどとされています。

そこから単純計算すると、30%の残量で期待できる走行距離はおおよそ12km〜30km。

通勤や通学、近場への買い物なら十分にカバーできるケースも多いです。

ただし、この数値は「理論上」の話です。

実際の走行距離は、使い方や環境によって大きく変動します。

たとえば、寒い冬場はバッテリーの性能が落ちやすいため、夏場より走行距離が短くなる傾向があります。

また、坂道の多い地域や、体重・荷物が重い場合も、電力消費が激しくなり、30%で走れる距離が短くなるので注意が必要です。

走行可能距離の目安【アシストモード別】

電動自転車には通常、アシスト力に応じた複数のモードが搭載されています。

主なモードと、それぞれの消費バランスを簡単に見ていきましょう。

-

エコモード(低アシスト)

バッテリー消費を最も抑えたモード。平坦な道での走行向き。 -

標準モード(通常アシスト)

坂道も含めた日常利用に適したバランス型。 -

パワーモード(強アシスト)

強いアシスト力で急坂や重い荷物のあるときに活躍。ただし電池消耗は早め。

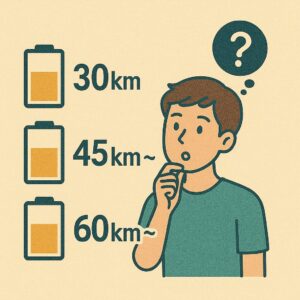

では、バッテリー残量30%で走れる距離をモード別にシミュレーションしてみます。

| アシストモード | フル充電時の最大走行距離 | 30%残量時の走行距離目安 |

|---|---|---|

| エコモード | 約100km | 約30km |

| 標準モード | 約60km | 約18km |

| パワーモード | 約40km | 約12km |

エコモードを使用すれば、バッテリー30%でも思った以上に距離を稼ぐことが可能です。

一方で、パワーモードを多用すると、12kmほどでバッテリー切れになるリスクがあるため、注意が必要です。

実際には、モードの切り替えや環境による微調整が必要になるので、単純な距離だけに頼らず、バッテリー残量と相談しながら走行することが大切です。

メーカーや車種による走行距離の違い

電動自転車の性能は、メーカーや車種によっても大きな差があります。

たとえば、国内大手メーカーであるヤマハ、パナソニック、ブリヂストンなどのモデルは、省エネ設計が進んでおり、エコモード使用時ならバッテリー30%でも30km以上走れる場合があります。

一方で、スポーツタイプの電動アシスト自転車(e-bike)や、旧型モデルなどでは、省エネ性能がやや劣ることも。

また、バッテリーの容量(Ah値)が小さい場合は、同じ30%でも走行できる距離は短くなります。

【参考例】

-

大容量バッテリー(12Ah~15Ah):30%でも長距離走行可能(20〜30km前後)

-

小容量バッテリー(8Ah〜10Ah):30%では短め(10〜15km前後)

さらに、タイヤの太さや車体重量も影響します。

タイヤが太いタイプ(ファットバイクなど)は地面との摩擦が大きくなるため、消費エネルギーも増え、走行可能距離が短くなる傾向があります。

つまり、同じ30%残量でも、乗っている電動自転車の「タイプ」「バッテリー容量」「タイヤの種類」でかなりの差が出るのです。

実際の口コミや体験談から見る走行距離

実際に電動自転車を利用しているユーザーの口コミやレビューを見てみると、バッテリー30%の走行距離については次のような声が多く見られます。

-

「エコモードに切り替えたら、30%で20km以上走れた」

-

「パワーモードを多用したら、15kmも持たなかった」

-

「寒い日に坂道を登ったら、あっという間にバッテリーが減った」

-

「バッテリーが劣化していて、30%でも10kmもたなかった」

このように、アシストモードの使い方、天候、バッテリーの劣化具合が大きく影響していることがわかります。

特に冬場や雨の日などは、バッテリー性能が落ちやすいため、走行距離も短くなる傾向があります。

また、数年使用しているバッテリーは、新品時より容量が減っているため、30%残量でも走行できる距離が少なくなることを意識しておくと安心です。

口コミを参考にすると、「エコモード中心」「急な坂道を避ける」「スピードを抑えた運転」を意識するだけでも、30%からの走行距離をかなり伸ばせる可能性があることがわかります。

電動自転車で30パーセントから長く走るコツ

電動自転車に乗っていると、バッテリー残量30%の表示を見て「あとどれくらい走れるのかな?」と焦る瞬間がありますよね。

でも、適切な走行テクニックとバッテリーの使い方を知っていれば、残り30%でも意外としっかり距離を稼ぐことが可能です。

この記事では、バッテリー30%からできるだけ長く走るためのコツを、誰でもすぐに実践できる形で詳しく紹介していきます。

通勤・通学・買い物など、毎日の移動をもっと安心して楽しむために、ぜひ参考にしてください。

アシストモードを賢く使い分ける

電動自転車のアシストモードは、走行距離に直結する重要な要素です。

モードを上手に切り替えるだけで、バッテリーの消費量を大きく抑えることができます。

各アシストモードの特徴

-

エコモード:最小限のアシストで、バッテリー消費も最も少ない。平地走行に最適。

-

標準モード:適度なアシストで快適な走り。多少の坂道にも対応できるバランスタイプ。

-

パワーモード:急坂や重い荷物を運ぶ時に便利だが、バッテリー消費は最も早い。

実践テクニック

バッテリーを節約したいときは、基本はエコモード運転を心がけましょう。

平坦な道ではエコモードをキープし、上り坂やスタート時だけ標準モードに切り替えるなど、こまめにモードを変えることで無駄な消費を防げます。

また、下り坂や信号待ちでは、一時的にアシスト機能をオフにするのも有効です。

最近の電動自転車はアシストオフでも意外と軽やかに走れるので、バッテリー節約に大きな効果を発揮します。

走行距離を伸ばすための運転テクニック

アシストモードの使い分けと同じくらい重要なのが、運転の仕方です。

無意識のうちにバッテリーを無駄遣いしてしまう運転になっていないか、ここでチェックしてみましょう。

効率的な走行テクニック

-

急発進を避ける

ペダルを一気に踏み込むと大きな電力を使います。ゆっくりと漕ぎ出すことで消費を抑えられます。 -

一定速度をキープする

加速・減速を繰り返すとバッテリーの負担が大きくなります。一定のスピードを意識して走りましょう。 -

平坦な道を選ぶ

少し遠回りでも坂道を避けた方が結果的にバッテリーの持ちが良くなります。

ナビアプリを使って「坂道少なめルート」を選ぶのもおすすめです。 -

タイヤの空気圧を適正に保つ

タイヤの空気が減っていると転がり抵抗が増え、バッテリー消費が激しくなります。定期的な空気圧チェックも重要です。

こうした細かなポイントを意識するだけで、残量30%でも「あと少し」がグッと伸ばせます。

バッテリーの劣化と走行距離の関係

バッテリーは使えば使うほど劣化していく消耗品です。

バッテリーのコンディションによって、残量30%の意味は大きく変わります。

バッテリー劣化の影響

-

新品時:30%でもかなり走れる(理想的なコンディション)

-

2年経過後:容量が減り、30%でも走行距離が2〜3割減少することも

-

3年以上使用:30%表示でも実際はもっとエネルギーが少ないこともある

さらに、バッテリーの劣化は気温にも影響を受けます。

特に冬場はバッテリー性能が落ちやすく、通常より10%以上走行距離が短くなる場合も。

バッテリーを長持ちさせるポイント

-

残量ゼロまで使い切らず、20〜30%で充電する

-

直射日光が当たる場所に長時間放置しない

-

使わない期間も月1回は軽く充電する

-

急速充電ばかり使わず、通常充電を基本にする

少しでもバッテリーを大切に使うことで、結果的に「30%から走れる距離」も長く維持できます。

電動自転車のバッテリー残量30%で何キロ走行できる?【まとめ】

バッテリー残量が30%になったときでも、焦る必要はありません。

適切なアシストモードの選び方や走行テクニックを意識すれば、電動自転車はまだ十分な距離を走ることができます。

一般的なモデルなら、エコモードを中心に使うことで18km〜30km前後の走行が可能です。

しかし、モードの選択ミスや急な運転、バッテリー劣化などによって、走行可能距離は大きく短くなってしまうリスクもあります。

最後にもう一度大切なポイントをまとめます。

-

エコモードを積極的に使う

-

急発進・急加速を避ける

-

できるだけ平坦な道を選ぶ

-

タイヤ空気圧をこまめにチェック

-

バッテリーの健康管理を怠らない

これらを意識すれば、バッテリー残量30%でも安心して目的地まで走り切れる確率がぐっと上がります。

日常使いの中で少しずつコツを取り入れて、賢くバッテリーを活用していきましょう!